Liebe Lisa Flora, noch einmal ein großes GRATULATIERE zum Masterabschluss deines Studiums der nachhaltigen Regional- und Destinationsentwicklung! Kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie du an dieses große Nachhaltigkeits-Thema „Attraktivierung des ruralen Raums für junge Menschen“ methodisch herangegangen bist?

Lisa Flora: Vielen Dank und gerne! Für mich war klar, dass ich als erstes Aussagen von Jugendlichen in ganz Deutschland analysieren möchte. Deshalb habe ich Jugendstudienanalysen durchgeführt. Das Ziel dabei war zu erfahren: was ist jungen Menschen zwischen 12 und 25 Jahren für ihre Zukunftsplanung besonders wichtig? Mit den daraus gewonnenen Informationen habe ich anschließend eine systematische Literaturanalyse durchgeführt und mich auf technologische Trends, den ländlichen Raum und die Wünsche von Jugendlichen fokussiert. Das ist die Kurzversion, denn eine Masterarbeit besteht aus vielen methodischen Einzelschritten, die für unsere Leserinnen vermutlich nicht so spannend sind. Aber es gilt auch hier unser MAp-Mantra: #SchrittfürSchritt

Jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Antwort! Was wünschen sich junge Menschen in Deutschland für ihre Zukunft? Oder was erwarten sie sich?

Lisa Flora: Jugendlichen in Deutschland scheinen in der Zukunft drei Aspekte ganz besonders wichtig zu sein: Flexibilität, Sozialleben und Lebensstandard. Alle drei Punkte sind sowohl auf den privaten Alltag, als auch auf das Berufsleben bezogen. Aktuell kann man beobachten, dass junge Menschen das Gefühl haben, diese Vorstellungen hauptsächlich in einer Stadt oder im städtischen Raum verwirklichen zu können. Ländliche Gemeinden werden deshalb von jungen Menschen als Wohnort leider immer weniger in Betracht gezogen.

Eine Zwischenfrage Lisa Flora, wieso hast du deine Masterarbeit in Deutschland angesiedelt?

Lisa Flora: Das Thema betrifft natürlich viele! Aber in Deutschland finde ich es ganz besonders interessant, weil hier länderübergreifend seit den 90er Jahren aktiv versucht wird, eine Gegenbewegung zur Landflucht in Gang zu setzen. So wurde beispielsweise probiert, mit dem sogenannten Raumordnungsprogramm gleichwertige Lebensverhältnisse und Möglichkeiten für Stadt und Land herzustellen. - Der große Erfolg davon ist allerdings ausgeblieben. Da fand ich es spannend herauszufinden, wie man zukünftig mithilfe von Technologie an diese Ziele anknüpfen könnte. Die Ergebnisse sind aber durchaus auch auf vergleichbare Länder wie beispielsweise Österreich anwendbar.

Warum war es dir wichtig, die Dynamiken des ländlichen Raums in einer urbanisierten Welt zu erforschen und besser zu verstehen? Welche Bedeutung hat dieses Thema für die Gesellschaft und vor allem für zukünftige Entwicklungen?

Lisa Flora: In Zeiten, in der städtische Zentren verstärkt im Fokus stehen, gerät der ländliche Raum zunehmend in den Hintergrund. Wir sehen, dass dies in den letzten Jahren zu einer Negativspirale geführt hat: Mit abnehmender Bevölkerungsdichte wird das Infrastrukturnetz am Land tendenziell „löchriger“. Das wiederum hat zur Folge, dass viele ländliche Gemeinden mit dem Rückgang von Bildungsmöglichkeiten, gastronomischen Einrichtungen sowie dem Schließen von Arztpraxen und Polizeistationen kämpfen. Und das stimmt die Menschen vor Ort unzufrieden, weshalb viele die Lösung erst recht in einem Umzug in die Stadt sehen.

Für die Zukunft sehe ich es als ausschlaggebend, dass sich an dieser Trendbewegung etwas ändert. Zum einen im Sinne der sozialen Kohäsion, damit es eine ausgewogene und gerechte Gesellschaft gibt, in der alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrem Wohnort Zugang zu den gleichen Ressourcen, Dienstleistungen und Möglichkeiten haben. Und zum anderen, um eine diverse Wirtschaftsstruktur und Bewahrung kultureller Identitäten zu gewährleisten. - Aber die Liste ist lang und vielfältig!

Inwiefern spielen technologische Trends eine Rolle in der Entwicklung von ländlichen Gemeinden?

Lisa Flora: In den letzten Jahren hat der technologische Fortschritt unser tägliches Leben stark beeinflusst, egal ob am Land oder in der Stadt. Wir haben Technologien so sehr in unseren Alltag integriert, dass die vielen dadurch entstandenen Möglichkeiten kaum noch aus dem Alltag wegzudenken sind. Besonders Jugendliche stellen dadurch auch vollkommen neue Anforderungen an ihren Wohnort.

Wie bereits erwähnt ist es allerdings so, dass vielfach in ruralen Gebieten in Deutschland, die Infrastruktur – auch die digitale – nicht so gut ist wie in der Stadt und man somit nicht mit dem städtischen Angebot mithalten kann.

Zusammengefasst heißt das: Eine erfolgreiche Dorfentwicklung besteht heutzutage darin, Technologie nicht nur als Infrastruktur, sondern als Impulsgeber für soziale Interaktion, Bildung und berufliche Möglichkeiten zu nutzen. Durch die Integration von Technologien, die die individuellen Wünsche und Träume der zukünftigen Generationen reflektieren, können ländliche Gemeinden nicht nur attraktiver, sondern auch besser auf die Bedürfnisse der Zukunft zugeschnitten werden.

Spielt das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle in Bezug auf deine Forschungsergebnisse?

Lisa Flora: Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine ganz entscheidende Rolle im Kontext des ländlichen Raums und ist von großer Bedeutung für dessen langfristige Entwicklung. Meine Forschungsergebnisse betonen allerdings vor allem den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit. Jugendlichen scheint es für die persönliche Zukunft besonders wichtig zu sein, an einem Ort zu leben, der soziale Gerechtigkeit fördert, die Gemeinschaft stärkt und Initiativen bietet, welche die Lebensqualität verbessern. Stets im Kontext von technologischen Angeboten und Möglichkeiten.

Wie können die Erkenntnisse deiner Masterarbeit in die Praxis umgesetzt werden? Welche Top 5 Maßnahmen, können konkret ergriffen werden, um die Attraktivität und Entwicklung des ländlichen Raums durch Technologie für Jugendliche attraktiver zu gestalten?

Lisa Flora: Was mich an meiner Arbeit freut, ist, dass ich konkrete Umsetzungsbeispiele eruieren konnte. Schon mit simplen Maßnahmen können ländliche Gebiete für junge Menschen aufgewertet werden.

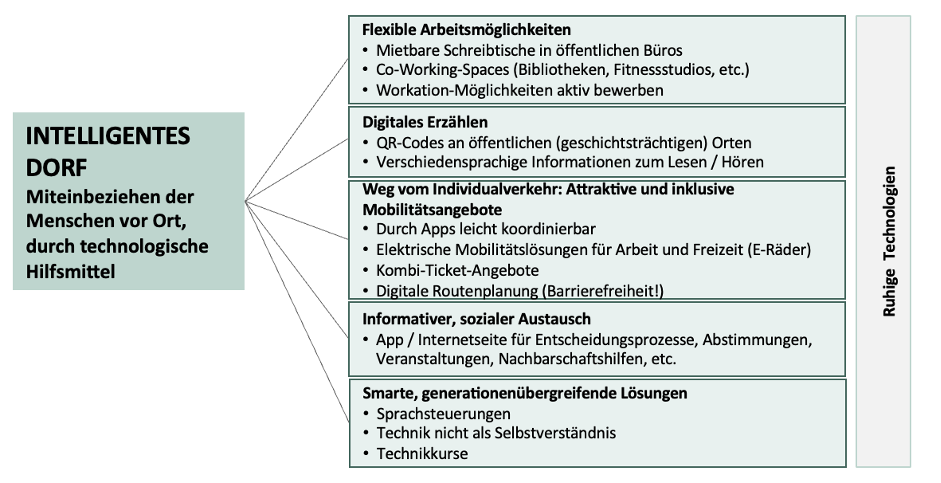

Meine Top 5 Empfehlungen für ländliche Gemeinden sind:

1. Förderung der sozialen Infrastruktur durch Technologie:

Einführung digitaler Plattformen für Informationen, Ankündigungen, Abstimmungen und Koordination von Gemeinschaftsaktivitäten und Nachbarschaftshilfen.

2. Verbesserung der Mobilität durch technologiebasierte Lösungen:

Einführung koordinierter Mobilitätsangebote, die sich über eine App steuern lassen. Insbesondere Kombi-Ticket-Angebote wirken attraktivitätssteigernd (Kombinieren von Car-Sharing, Bussen, E-Fahrrädern usw.). Bei digitaler Routenplanung immer auch barrierefreie Routen (Rollator- und Rollstuhlgeeignet, etc.) anbieten. Für eine umfassende Zugänglichkeit aller.

3. Schaffung flexibler Arbeitsmöglichkeiten und Co-Working Spaces:

Bereitstellen von kreativen Arbeitsplätzen (Co-Working-Spaces), um Menschen mit (immer häufiger vorkommenden) flexiblen Arbeitsmodellen anzusprechen. Aktive Bewerbung des ländlichen Raums als attraktiven Ort für „Workation“ zieht junge Menschen ebenfalls stark an.

4. Digitales Erzählen an geschichtsträchtigen Orten:

Integration von Technologie, um Geschichten und Informationen an historisch bedeutsamen Orten zugänglich zu machen. Der spielerische Informationsaustausch generiert Interesse vieler junger Menschen. Verwendung von QR-Codes, um Hintergrundinformationen bereitzustellen und die Geschichte eines Ortes/einer Straße zu betonen. (Bspw.: Warum heißt die Jägergasse so wie sie heißt und was stand früher an dieser und jener Straßenecke?)

5. Generationsübergreifende Technologiezugänglichkeit:

Junge Menschen möchten an ihrem Wohnort das Gefühl haben, auch im Alter glücklich sein zu können. Deshalb: Schaffung von inklusiven Technologielösungen, die für alle Altersgruppen zugänglich sind; Bereitstellung von Technikkursen, insbesondere für ältere Menschen, um ihre technologische Kompetenz zu verbessern. Schrittweise und in Absprache mit der Gemeinschaft erfolgende Einführung von Technologien für eine nahtlose Integration.

Bildquelle: Lisa Flora Buchauer

Natürlich darf unsere abschließende MAp meets Frage auch heute nicht fehlen: Was macht für dich persönlich ein wirklich einzigartiges Hotelerlebnis aus?

Lisa Flora: Für mich persönlich macht ein wirklich einzigartiges Hotelerlebnis vor allem ein „bestimmtes Bauchgefühl“ aus. Wenn ich schon beim ersten Betreten des Hotels ein positives Gefühl verspüre, weiß ich, dass es etwas Besonderes ist.

Ein einzigartiges Hotelerlebnis für mich ist also ein Ort, der eine emotionale Verbindung schafft. Und so eine emotionale Verbindung entsteht für mich beispielsweise durch das Angebot verschiedener lokaler Erlebnisse, oder das kreative Darstellen der Hotelgeschichte in Gängen / auf der Webseite.

Und ich muss gestehen: über die klassische kleine Schokolade auf dem Bettkissen freue ich mich natürlich auch -bestenfalls aus lokaler Produktion ;-)

Über Lisa Flora Buchauer:

Lisa Flora ist gebürtige Innsbruckerin. Durch ihr dortiges Bachelorstudium in Soziologie und das Masterstudium in Nachhaltiger Regional- und Destinationsentwicklung ist ganzheitliche Nachhaltigkeit für sie zu einer Herzensangelegenheit geworden. Heute lebt sie in Zürich und ist nicht nur eine Expertin für Nachhaltigkeit, sondern auch eine leidenschaftliche Kaffeeenthusiastin und Velofahrerin. Vernetze dich mit Lisa Flora auf LinkedIn.

ke time for prosecco

ke time for prosecco